紅老師的生理「趴」

關於此部落格文章,主要來自護理系生理學課程上課錄音檔轉成文字.......課本為 Vander's Human Physiology,應該會有疏漏,再請留言指教。 其餘的文字則來自紅老師的臉書貼文,作為醫護人文課程的補充。

搜尋此網誌

2025年7月1日 星期二

<像這樣的小事> 讀後感

比爾·費隆,承繼母姓,所以是父不詳,在天主教社會註定受盡屈辱。

很難想像,1996年的愛爾蘭政府,才關閉最後一間「洗衣房」。2013年才正式向大眾道歉。

這本小說設定的年代是1985年。那年我19歲,大一升大二。但是讀著小説的場景描述,愛爾蘭比台灣似乎窮困許多。

比爾費隆很幸運得到威爾森太太的幫助,也是她的善行,誘發著比爾的良知良能。

我抄錄書中即將結束的第135頁:

「他想起威爾森太太,想起她在每一個日子裡的善良,想起她曾如何糾正及鼓勵他,想起她曾經說過與做過,以及拒絕說或拒絕做的種種小事,想起她必定知道的事。這些種種事加在一起,便累積成了一生。」

對極了,我看完書心裡篤定多了,也不再焦慮。我們不是追求偉大,只是在自己的生活裡,清楚明白的活著。在敢於獨立思考的同時,順勢幫助別人。我是小人物,做的就是小事,就這樣。

不反應的練習

1. 專斷獨裁者在當下堅持要做某些旁觀者認為不恰當的事

2. 執念很強的人一直在反覆跳針,不管你跟他們說了多少次

3. 你是對的但整車的人都跟你說你走錯了,連 google map 都說你錯

4. 自我感覺優越的人,一直在宣傳自我良好

5. 重提往事時被誤植而對方仍怨念很深

上述我都遇過,我只有 1 會當下有怒氣。

我知道這個情緒是長久累積而來。每次都要以對方的專斷獨行為主,一直令我超不爽。當時我以為如果不發點怒氣,對方根本無知無覺。

我行我素的人常無視整體氣氛的凝結。在乎氣氛的人,就得忍耐不要發作。他們發完就若無其事,彷彿受干擾的旁人情緒是他家的事。或是,事後再去安撫他們就好了。

別人接受安撫,是因為無法割斷這個關係啊!這不就是「親情勒索」?

但是,我突然明白,其實我也演很大。因為被勒索的對象不是我。我是那個路人甲,義憤填膺而已。為什麼我老是有「救世主情結」?聽說這是「受害者情結」的另一面。

其實,不是發怒,也不是隱忍,而是要在當下做出「適當」的反應。這需要離開情緒,讓理智客觀的腦袋出來做事。

離開情緒,不知道可否翻譯為「放下我執」而「觀」當下。就算選擇「不作為」,也可能是當下「適當的作為」。而要「作為」,得透過思辨能力,判斷此情境會危害誰?屬於個人的事情,要還給個人去承擔。屬於要幫助另一方時,要給予正確的一擊。(一擊就中)

所以,「不反應的練習」,這本書我看到一半就停了,覺得這也太迂迴了。其實這是方法練習,練習讓念頭與念頭之間出現空隙,而有所為,或有所不為。

歐文亞隆的心靈時刻

最近這本,可能是他的最後一本。在前言裡,93歲的他如此的寫著:

「60年心理治療師生涯中,有一事始終如一:尋求幫助的人內心都迫切渴望與人連結。」

「要培養更緊密親近的關係,關鍵在於願意開放,與別人分享私密空間。⋯你若不願意敞開,當然也不能指望別人也同樣相待。」

「但講到放下心防,幾乎可以確定⋯我們多數人都吃過不設防的虧。但若不試著如此,就永遠無法得到我們渴望的連結。」

至今我覺得,還要學習放下那些沒有這種渴望的人,要記得就算亞隆先生也有失敗的時候。

回顧自己,我也沒想到「死亡,孤獨,生命意義及自由」會是如此莫名的,一直以來緊緊相隨的興趣與課題。

端午節的今天,要來好好享受這本書,這份生命的禮物。

《刻出你心裡的花朵》醫護人文課程

「老師,我的鼻子掉了⋯」

「你是嘴唇斷了啦!線要這樣安排⋯」

「啊!超帥的,可是ㄟ天哪,哈哈哈⋯⋯」

這種課,不管是老師還是學生,一路笑聲不斷,我邊打雜,邊心生感慨⋯這些學生呀,真是好久沒有動手做做好玩的事了。

我有相中幾個可愛的設計,下週可以帶衣服來叫他們印給我💪

#2025的醫護人文

<志願單親> 讀後感

能生活在重視女權的社會裡,我們真的是前輩子有燒香。但也因為生理上的限制,讓我們面臨抉擇時,會勉強的對於眼前這個男人,有點放水😂⋯這樣的問題,被這本書講的有夠直白透徹。

原本是在書堆裡,抽出這本對我已然無緣,不知為何進了書堆,準備要還的書,隨手一翻卻停不下來!然後,內心湧出大量的同理的,酸酸的嘆息。

首先對我胃口的是,科技才女的敘事文筆,真是簡潔俐落,清晰順暢。

其次,她提到父母輩給予的糾結,完全真實反應我們這一輩人,需在女權與自我安頓之間的努力掙扎。就算她是台灣去MIT留學,在矽谷NVIDA就業的科技女,但骨子裡台灣苗栗鄉下的魂魄,讓她上演著令我讀來心疼,又替她開心的戲劇性轉折。

我真覺得30-35歲的台女們,讀一下這本不亞於網飛連續劇(搞不好真的可以拍片)的寫實書,會有一些體悟。

不一定要效法,因為財力與社會福利資源不同,但是,也許在心理上會有一些澄清,能彼此理解,共伴。

人什麼時候會露出最溫柔的表情?

是不是在看到嬰幼兒的時候?尤其是,從他她的成長歷程中,看到自己那個內在的小孩時。

生育當然不必是女人的必須。只是在周遭物理及人情環境良善時,我自己是非常非常感恩這份天賦人權。與此同時,也明白這位作者的奮力爭取。

意外的好看。抄錄一段:「人生像一塊拼布,每一段關係的結束,就是完成一塊拼貼。而與這塊拼布相鄰的,是另一塊風格,色彩各異的布料,象徵另一段短暫的邂逅,長期的交往,婚姻的足跡,失婚後的點滴,單身中的體悟,甚至生老病死的各種滋味,都只是讓我們的人生閱歷變得更豐富繽紛。」

推薦細讀書中「直球對決」的部分,引人深思。

2024年4月4日 星期四

墜惡真相 Anatomy of a Fall

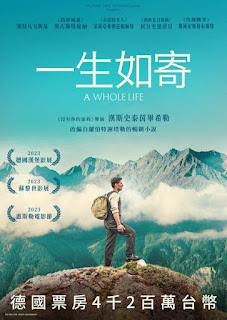

一生如寄 德國電影

這部電影讓我想到一個現在很輕易出口的「回到初心」。

我一直覺得「初心」是一個很詭異需要思辨的詞,而每次遇到問題就要「回到初心」,也讓我覺得是不是太過於簡化問題本身。

「一生如寄」的中文翻譯非常美,三國曹丕四言詩就有「人生如寄,多憂何為?」我一看到是德國片卻有這樣的翻譯名,非常好奇。後來才知道,原來是先有暢銷書「一生如寄」,再有這部翻拍的電影。中文網路上對這部電影的討論非常少,但在德國卻有不錯的票房~

電影以線性敘述一個失去家人,需要被兇殘的姨父收養的小男孩,到他成年可以對抗姨父,就此離開艱辛的農莊勞力活,轉向各種打工苦力卻能獨立自主。過程包括他參與建造纜車,以方便遊客觀賞美麗的冰川,瀑布。到他有能力租下一棟簡易木屋,娶了心儀的女孩。在這個段落,男演員的細緻轉變非常動人,少數幾場他開懷大笑的憨樣,讓人心情超好。他求婚時質樸無語,卻把心意寫在山坡上的這一幕,跟這部電影的氣質超反差,整個的逆轉了調性。雖然立即遇上劫難,再遇上二戰,但之後,還是要繼續勞動生活,這才是真實。這部電影就是一個勞動最底層的人的一生,在人類登陸月球成功後,在急速現代化後,繼續勞動到21世紀,然後默默無聲死亡,卻又興高采烈幸福無比。

出乎我意料的非常好看。有打到我們的共通性:你每天是如何生活的?(這裡可以得到被人理解的共感),而你如果只有眼前的少少資源,你是怎麼活下去的?(這裡有提醒,在21世紀的此刻,要活下去其實比起當年的條件要好很多,你是還在哀嚎什麼?)

20世紀初期,在鄉下偏遠地方付出大量勞力才能活下去,就是一般人的情況。當每天都在大量消耗身體,人就往往沒有餘裕可以空想。片中甚至有勞工累到難得泡個熱水澡,卻睡著了,結果隔天一早被發現凍死在澡盆。這裡簡單的一筆帶過,卻無比震撼。

但人類畢竟就還需要心智的活動,當累極了休息時,望著自然美景,仍會自問自答,活著是為了什麼?這樣來自勞力體驗凝鍊的少少心得,才讓我有很大的感觸,這才是真正的「初心」。沒有經過現實考驗,常常只是慘白的幻想投射,或只是停留在很自我的層次。所以,當遇到感情爭執,或遇到職業不順,就用「回到初心」,安撫自己接納現況,恐怕必須明白,光是了解自己的初心,就會是一番大功夫了。願意承認結婚是因為家世,美色,錢財,權勢,社會習俗,孤單寂寞?這樣,該如何「回到初心」?

電影有一場戲,老年的主角被老女士看上,想色誘上床,因為他吃了她一頓飽餐,也覺得不想傷害她吧(這是我的解讀),他真的脫光衣服蜷曲在床上,但是立即悲傷的穿衣離開,頭也不回。因為他一生的摯愛,已經存在過了。這才是「回到初心」。

超推薦這部片,尤其是飾演成年期的男演員,大笑時的開心樣子,讓人覺得他擁有了這世界所有的陽光。這其實是一部勵志電影啊!

#跟存在意義有關的好電影